白内障手術の準備は細心の注意で…

★☆手術室より -白内障手術準備- ☆★

福岡県粕屋郡須恵町の須恵中央眼科では毎週水曜日の午後に日帰り白内障手術を行っております。

毎週白内障手術を受ける患者様のため、オペ室スタッフは万全の体制で準備をしています。

日帰り白内障手術の時間的は、おおむね20分前後です。可能な限りスムーズに手術を行うため、その準備には細心の注意が必要です。

●飛躍的に安全となった白内障手術●

日帰り白内障手術はこの20年で、見間違えるほど手技が向上し、医療機器も発達しました。

以前は【入院】【痛みの多い麻酔】【まだまだ未発達の医療器具】など、本当に大変な手術でした。

またそれに伴う【術後の合併症】の発生もまだ高く、厳しい環境で手術をしなければならない状況でした。

♦下記の写真は20年前に最も多く使用されていた超音波乳化吸引装置の一つです。

この医療器具は濁って白内障となった眼内の【水晶体】を微細な波長で砕枠し、吸引除去するものです。この機器が一般化する前は、白内障になった水晶体の摘出は大きく12mm程のキズ口を開け、そのままの形で摘出する方法しかありませんでした。(現在は約3mmのキズ口です)

♦下記の写真は現在当院で導入しております最新の超音波乳化吸引装置です。

現在の最新技術を搭載した当院で稼働中の機器です。設計はスリムでコンパクトになり、使用する超音波は、アナログからデジタルでの発振となり、人間では制御・コントロールできないレベルでその微細な発振を管理するようになりました。

*2msec(1000分の2秒)での発振を管理するテクノロジーにより、従来の機器よりも手術部位を【低温】【静寂】に保ちやすくするものです。これにより手術によるダメージを抑え、翌日には【快適】な視力を得ることが更に可能となりました。

●日帰り白内障手術でも、細心の注意が必要な合併症●

=感染性術後眼内炎=

このような医療機器の発達が現在の日帰り白内障手術を支えておりますが、それでも手術にはあってはならないトラブルが付いて回ります。

その代表的なものが【術後感染症】です。

日帰りの白内障手術は、国内で最も普及している外科手術の一つとなりました。

安全かつ早期に視力回復を実現し、国民のQuality of lifeの向上に大きく寄与しております。

しかし、いかに予防策を講じても、術後感染症の発症を完全に制御することは困難です。今でも非常に少ない頻度ながら術後眼内炎が発症しております。時には重篤な視機能障害を生じる症例もあります。

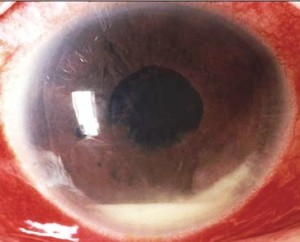

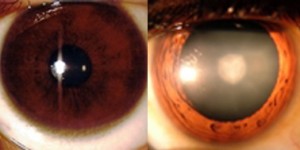

♦感染性術後眼内炎となってしまわれた患者様の状態です。♦

●感染性術後眼内炎の原因とは?●

手術の創から細菌や真菌(病原性カビ)が侵入して発症するものです。手術直後から発症する場合と数か月から数年を経てから発症するものまでさまざまです。

発生頻度としてはきわめて稀(まれ)ですが、菌の毒性が強い場合や発見が遅れた場合は、重篤な視機能障害を残すことがあります。最悪の場合、失明することもあります。

●感染性術後眼内炎の発生頻度=当院では開院以来発生【0件】=●

現在、わが国における白内障術後眼内炎の発症率は約0.05%(約2,000件に1件程)です。幸いなことに、須恵中央眼科では開設以降12年間、白内障の【術後感染症】は1件もありません。

これからも患者様に【安心】・【安全】に手術を受けていただくため、手術室内の清潔区域の管理を徹底するよう、毎日真剣に取り組んでまいります。きちんと滅菌、消毒、洗浄を行い、いつでも【安心】・【安全】な手術環境をつくることが我々の重要な責務だと思っております。

冬のはやり目、何故はやる?

★☆冬に流行?はやり目に再度御注意ください。☆★

秋から冬であっても【はやり目】の患者様がご来院されます。須恵町に限らず、近隣の篠栗町、志免町、宇美町などさまざまな場所からです。だいぶ離れた東区や古賀市などからもいらっしゃるので、少し驚いております。

この状況について少し考えてみました。

須恵中央眼科にある福岡県粕屋郡の須恵町は静かな町です。

しかし近年、大型のショップモールができています。このショッパーズモールには、福岡県内・外より、たくさんの方がショッピングにきています。

週末となるとたくさんの催しが開催され、楽しい場所となっています。

しかし、たくさんの人が集まる場所となると当然ウイルスなどの拡散が考えられます。

昨今のはやり目の流行もその影響によるものなのでしょうか?

【はやり目】これはウイルス性の「流行性角結膜炎」です。前回も夏にブログでご紹介いたしましたが、【とても感染力の強い】ウイルスにより、人から人へと拡散し、蔓延(まんえん)していきます。感染の経路は【接触感染です。】

はやり目の人が、涙や目やにのついた手で触ったドアノブや自動販売機のボタン、手すりなどを知らずに触ってしまい、その手を洗わずに自分の目を触ると感染するというイメージです。

人がたくさん集まる場所では、その拡散も大きくならざるを得ません。小さな商店街やスーパーだけがあった須恵町も、大型ショッピングモールや映画館ができると、感染が広がりやすくなるとも言えます。しっかりとした感染への知識と適切な予防が必要となります。

●はやり目の症状

【充血してかゆい】【目やにがひどい】【目が痛くぶつぶつが赤目にある】

●治療と注意【はやり目】には【特効薬】がありません。かかってしまったら基本的には自分の抵抗力で治るしかありませんが、点眼により症状を軽くしたり、患う期間を短くすることはできます。医師の指示で点眼薬での対症療法を続けましょう。

感染を増やさないように、ハンカチやタオルは別に管理することも大事です。周りの人はよく手を洗うことが必要です。

●はやり目は【目の病気ではインフルエンザのようなもの】

しっかりとした予防を行う点では、冬に猛威をふるうインフルエンザと同じです。

きちんとした手洗いを行い、感染への注意を怠らぬようご注意下さい。

*前回投稿のはやり目関連の記事はこちらをクリックください。

ほおっておくと本当に危ない!糖尿病と目の病気について

☆★☆★ほおっておくと本当に危ない!糖尿病と目の関係☆★☆★

左目の視力低下と飛蚊症*注1)の症状があるということで、50代後半の女性の患者さんが糟屋郡志免町より須恵中央眼科を受診されました。

*注1)目の前を黒い虫のようなものが飛ぶように見える症状

視力検査では矯正視力でも左目は0.15しかありませんでした。

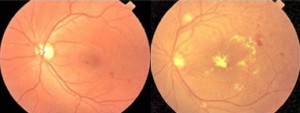

眼底検査をすると、とても厳しい眼底出血が両方の目に起きていることが分かりました。

すぐに糖尿病による眼底出血だと考え、患者さんにいくつか質問をしました。

・のどの渇きやおしっこが近くないですか

・急に体重が減っていませんか

糖尿病でよくある症状がなかったかお聞きしましたが、そのような自覚症状はないようでした。

残念ながらその後に行った血液検査の結果により、糖尿病であることがほぼ決定的になりました。

2日後に造影検査を行い、糖尿病網膜症の確定診断をして、早速レーザー治療を行いました。

*左側が健康な状態の眼底画像。

*右側は進行してしまった糖尿病性網膜症の眼底、赤い斑点は出血です。また毛細血管が詰まり、周囲の組織が酸素不足となり網膜に浮腫(水ぶくれ)が起こり、綿花のような白斑も現れます。

この患者様には、すぐに内科にかかるようにお話しして糖尿病専門の内科の先生をご紹介しました。

恐ろしいことに糖尿病が原因で失明する人は、医療が発達した現代でもたくさんいらっしゃるのです。

●糖尿病患者の人口や予備軍の推移について●

全国の統計によると糖尿病の総患者数は約237万人もいらっしゃいます。

また糖尿病が強く疑われる人や可能性を否定できない「予備軍」も合わせると、2210万人と推計されています。糖尿病が疑われる人は10年前と比べ約1.3倍に増え、増加傾向にあります。

*厚生労働省 平成23年(2011)人口動態統計(確定数)の概況により参照致しました。

糖尿病の三大合併症のひとつである【糖尿病網膜症】もこれと同じように増加の傾向にあります。

約3,000人もの方が毎年失明を招いており、中途失明の上位を占めています。

また失明には至らなくとも、視覚障害により多くの患者さんが日常生活に支障をきたしています。

*日本で失明される原因の割合です。以前は緑内障より高く国内失明原因の1位でしたが、その後の医療の発展により低くなったものの、まだ上位を占めております。(dm-netより参照)

糖尿病網膜症は初期は自覚症状に乏しく、症状が現れた時はすでに手遅れということが原因の一つです。

幸い今回ご来院された患者様は、きちんとした治療を行えば失明する可能性は低いと分かりましたが、あと半年受診が遅れたら両眼とも失明していたかもしれないと思います。

この患者さんのように、糖尿病は血液検査や検尿などの検査を受けなければわからないケースが多いため、注意が必要です。

また糖尿病と診断され一度も眼科にかかったことがない方や、しばらく眼底検査を受けていない方は是非眼科で眼底検査を受けて下さい。

前述したとおり、糖尿病網膜症は自覚症状に乏しい病気です。

見え方に問題がないからと言って、大丈夫とは言えないのです。

*眼底検査の時の注意です*

眼底検査では、瞳孔を開く目薬を使って眼底がよく見える状態で検査をします。

検査のあとは4時間くらい眩しかったりピントが合いにくくなりますので、自転車やバイクの運転は危険です。ご自分で運転しての来院はお控えください。

*薬で瞳を開く(散瞳)する前と後です。元に戻る迄に4時間程かかります。

レーザーによる糖尿病性網膜症の診断、治療に特に力を入れています。

OCT(光干渉断層計)という網膜を詳しく調べる画期的な器械やパターンレーザーは地域で須恵中央眼科だけが導入しています。

このレーザーを使うと、人によっては治療時に感じる痛みがほとんどなく、レーザー治療を短期間で終わらせる事ができます。

治療に伴う痛みや通院の負担を大幅に軽減することができ、患者さんからも好評をいただいてます。

*地域初導入*

“PrecisionSpotTM レーザー照射”技術搭載眼科用レーザー光凝固装置PASCAL Streamline *TOPCON社製

どんな病気でも早めの治療が大事ですが、糖尿病網膜症こそ、それが当てはまる病気もありません。

糖尿病による目の合併症を最小限に抑えるためにも、早い時期での受診をお勧めいたします。

視力トレーニングよく頑張りました♪

★☆視力トレーニングを頑張られたお子様へご褒美を…☆★

-お子様の視力トレーニングを応援していますー

学校の視力測定で【学校生活に支障がある】と言われて眼科へこられるお子様が、この夏もたくさんいらっしゃいました。

前回もご説明しましたように、お子様の視力は視力トレーニングをすると、裸眼視力の向上が期待できることが多くあります。

須恵中央眼科では、検査をしたうえで対象となるお子様には医療用の承認を受けた機器を使う視力トレーニングを勧めています。

●視力トレーニングの内容●

機器をのぞくと見える画像を5分間程そのまま見てもらうものです。これにより、目のピントを合わせる力(=調整力といいます)を戻して裸眼視力(=眼鏡をかけないときの視力)を回復させます。

♦須恵中央眼科では視力トレーニングを頑張ったお子様を表彰しております♦

視力トレーニングの回数は、週に1回、合計4-6回前後となっております。

この夏も視力トレーニングを頑張った結果、裸眼視力の向上がみられるケースがたくさんありました。

実際は判定でC区分やD区分となってしまったお子様であっても、学業に差し支えが無いほどの裸眼視力までの回復をすることがありました。

●学校での視力測定の区分●

区分A 視力1.0以上

区分B 視力0.9-0.7

区分C 視力0.6-0.3

区分D 視力0.3未満

*現在の視力測定法は平成4年(1992年)の文部省(現文部科学省)体育局長通知によるものです。

5分程度の時間でも、遊び盛りのお子様がずっと画像を見続けることは大変なものだと思います。

そこで、トレーニングを頑張ることができたお子様へ【よく頑張りました賞】として粗品をお渡しし、その努力を表彰することにしております。

お子様も喜ばれて、またやる気も出るはずです。

下の写真はその表彰と粗品の贈呈を記念して、その瞬間を撮影したものです。

●お子様の視力の回復は可能でしょうか?●

急に近視が進んで視力が落ちるお子様の多くは、近くにピントがあったまま、目が緊張している状態もあります。

こういった状態を【調節緊張症】といいます。この中にいわゆる【仮性近視】と呼ばれるものが含まれます。

ですから、学校健診で視力が落ちたとわかっても、直ぐに眼鏡やコンタクトをする必要がない場合もあります。

近視の状態によっては、視力トレーニングによる裸眼視力の回復が期待できます。

まずは眼科を受診下さい。

須恵中央眼科には、須恵町に限らず糟屋郡の色々な地域からお子様がご来院されます。

最初は黒板の字が見にくかったお子様がトレーニングをした後に、「黒板の字が見やすくなった」と喜んでお帰りになる姿をみると、いつも嬉しい気持ちになります。

お子様の視力でお悩みの親御様は、是非お子様とご一緒に須恵中央眼科へお越し下さい。

お子様の大事な目の治療方針について、丁寧にお話しいたします。

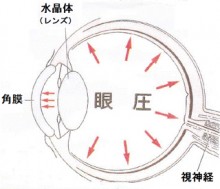

みえかたいろいろ…眼圧検査

●眼圧ってなんだろう●

眼科を受診されると、「眼圧を測りましょう」と言われることがあります。

須恵中央眼科では、20歳以上の初診の患者様には必ず視力検査と眼圧の検査をおこなっています。

眼圧をいつも意識されている方はいないと思います。

人間の眼は、正常な大きさや、丸い形を維持するために内側から圧力【眼圧】がかかっています。

目の内部にかかっている圧力なので、目に見えるものではありません。

しかしこの圧力が大きく変動すると、さまざまな支障がでてくることもあるため注意が必要です。

●眼圧の正常値・異常値●

人種によっても眼圧は違うと言われています。近年の大規模な調査(多治見スタディ)によると、日本人の眼圧の平均値は14.5mmHgほどであることがわかりました。

ばらつきの程度(標準偏差が2.5mmHg)を考えると、正常の眼圧は10~20mmHgとなります。

眼精疲労やその他の要因によって眼圧が少し変動することは珍しくありません。

1日に眼圧が5mmHg前後変動しているのが一般的です。(眼圧の日内変動と言います)

●代表的な眼圧計について●

眼圧の測定には直接角膜に機器を当てて測定する【接触式】と、目に空気を当ててその変動を測定する【非接触式】の二つがあります。

♦接触式眼圧計

ゴールドマン圧平眼圧計

細隙灯顕微鏡に眼圧計がついています。

角膜に色素をつけ、そこに眼圧計を密着させて測定します。

現在、最も多く行われている検査方法です。

患者さんは検査台にあごをのせ、点眼麻酔をして行います。

♦非接触式眼圧計

ノンコンタクト トノメーター(Non Contact Tonometer)

圧搾空気を吹きつけ、角膜のへこみ具合から眼圧を測定する方法です。

器具が目に直接触れることはないので、麻酔はしないで検査ができます。

30秒もあれば行える簡単な検査です。

定期健診や人間ドックでもよく行われている検査方法です。

●眼圧が正常範囲内でも注意が必要です●

緑内障は我が国における失明原因の第1位を占めています。

特に40歳以上になると、【約25人に1人】の割合でこの病気になっている方がいると言われています。

この緑内障のタイプの中に、【正常眼圧緑内障】というものがあります。

このタイプは眼圧が正常範囲内でも視神経の障害が進んでいくというものです。

日本人はこの正常眼圧緑内障の割合が海外に比べて高いといわれており、研究結果からも緑内障の過半数がこのタイプであったことが分かっています。

そのため、眼圧の検査と一緒に網膜や血管や視神経乳頭の異常を調べる【眼圧検査】も定期的に受けることをお勧めします。

♦緑内障は早期発見が大事♦

緑内症急性発作の症状です。角膜が濁り青っぽくみえます。

現代医学でも失明から救えない、きわめて難治性の緑内障が存在することも事実です。

しかし一般に、早期発見・早期治療によって失明の危険性は減らすことができますので、定期検診で早期の発見をすることがとても重要となるのです。

自覚症状が初期では感じにくい病気でもあります。

是非定期検診を行っていただき、早期発見を心掛けて下さい。

手術の翌日は朝から緊張と喜びの時。

☆★外来受付から☆★

須恵中央眼科では日帰り白内障手術を毎週水曜日の午後に行っております。

外来で【白内障】と診断されると患者様の進行具合を定期的に診察し、白内障が進行し生活に支障が出てきたら、患者様と話し合い手術時期を決めます。

今回もまた、手術をされた方が【見えるようになってうれしい】とおっしゃってお帰りになられました。

*患者様のプライバシーの為、お顔の一部を保護しております

♦白内障の治療は薬でできる?♦

白内障とは水晶体が老齢化などの原因で濁ってくる疾病です。

現在のところ、進行した白内障を治す薬は残念ながらありません。

唯一進行を遅らせる効果が期待できる薬があるだけです。

これはピノレキシンという(薬剤名:カタリン、カリーユニなど)という薬です。

白内障初期で水晶体の濁りも軽く、視力に影響がない場合に処方されます。

♦白内障は進行性が多い♦

前述のとおり、白内障の原因は主に老齢化によるものです。

患者様によってその進行具合は千差万別ですが、進行するものが多いです。

症状が進行してくると下記の症状が出やすくなります。

------------------------------

●視力が低下する

●光を見た時に以上にまぶしく感じる

(夜の車の運転時、対向車のヘッドライトがとてもまぶしい)

------------------------------

診察で手術が必要と診断されると、【水晶体再建術】という手術をすることになります。

♦手術は終わった翌日からがとても重要♦

白内障の手術は手術主義の改良や手術機器の発達により、約15分ほどで安全に終了までに発展してきております。20年ほど前までは、約1週間程の入院をするのが一般的でしたが、現代では日帰り手術で安全に行えるようになりました。

当院では開業当初より白内障手術は日帰り手術で行っております。

手術直前の一晩だけは眼帯を付けていただきますが、翌日の朝にその眼帯を外します。

この瞬間が患者様にとっても、我々スタッフにとっても喜びの瞬間となります。

それだけ手術日の翌朝、患者様をお迎えするときは通常以上に緊張の一瞬となります。

そして【見える!】という患者様の嬉しい言葉を聞くと【光を取り戻して頂いた】と心から感動し、嬉しく思うのです。

手術翌日以降は一定の期間、さらに注意が必要です。検査や診察はもちろんのこと、目薬の指し方や、術後の生活指導を通し、慎重に手術後の目の管理を進めてゆきます。

・傷口が感染しないか?

・視力が安定するか?

・患者様はきちんと目薬をさせるか

このような【術後管理】も当院が手術の安全性と共に大事にしているところです。

術後管理がきちんとできない場合、キズ口からばい菌が入ったりして感染症を起こすことがあります。

せっかく光を取り戻していただいても、感染症が起きてしまえば元も子もありません。

それだけに定期的な受診がとても重要になるのです。

スタッフは患者様の来院スケジュールをきちんと管理し、受診が滞ることの無いよう配慮していきます。

当院で手術をされた患者様が、問題なく光ある喜びを実感し続けていただけるように、今後も細心の注意で臨みたく思います。

当院では白内障手術にスタッフ一同、充実したチームワークで取り組んでいます。

実際は手術する院長を始め、介助スタッフ、病室で患者さんを処置する看護師、受付スタッフ全員が同じ気持ちで動くことを目標としております。

その目標とは、【患者様がリラックスして手術をスムーズに受けられ、最良の結果を手に入れていただくこと。当院で手術を受けてよかったと手術日以降も思っていただけること】これに尽きます。

そのためスタッフ一同、患者様お一人お一人を自分の家族のように思い、【おもてなしの心】を持って患者様にさせて頂きたいと思います。

最近、見え方が悪くなった、暗い場所でよく見えない、目が眩しい…などの自覚がある場合は、白内障かもしれません。ぜひ当院へお気軽にお越しいただき、検査だけでも受けてみて下さい。

みえかたいろいろ…視力検査

☆★☆★眼科検診でよく耳にする言葉 -その3- ☆★☆★

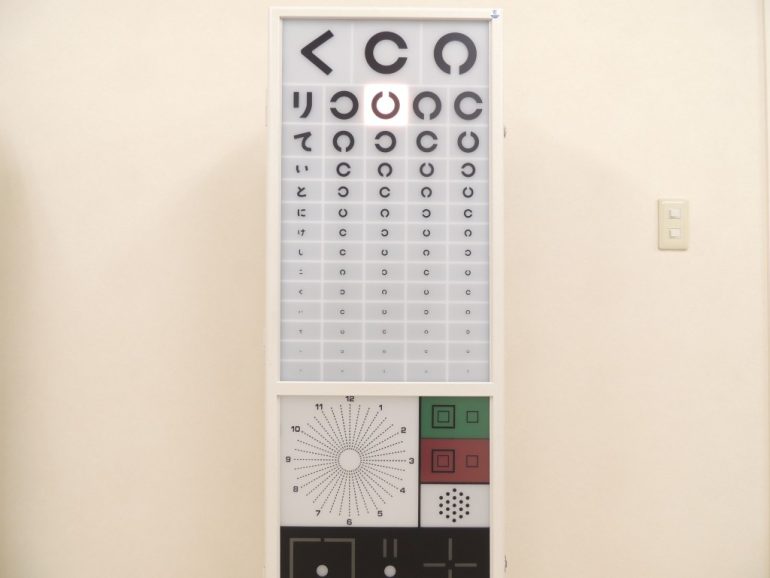

検査室や外来でよく見かけられるものに、この視力検査表があると思います。

運転免許試験場では、免許更新時にする検査で見かけることがあるでしょう。

須恵中央眼科でも、この視力表が【検査の入口】になります。

静止視力を測定する方法として、日本において最も広く用いられている視標がランドルト環(ランドルト氏環)です。これは大きさの異なるC字型の環の開いている方向を識別することによって、2点が離れていることを見分けられる最小の視角を測定するものです。

ランドルト環はフランス眼科医エドマンド・ランドルト先生、(Edmund Landolt 1846-1926)によって開発され、彼の名前がそのまま名称となっています。

1909年イタリアの国際眼科学会で国際的な標準視標として採用され、国際標準ランドルト氏環と呼ばれるようになりました。

※ランドルト環は規格が統一されているので、その環を拡大・縮小することで静止視力をはかれるのです。

landolt.gif ●直径7.5mm/太さ1.5mm/切れ目幅1.5mmが統一規格

この切れ目を5メートルの距離で識別できれば、視力1.0です。

10メートルの距離でも識別できれば、視力2.0です。

反対に2.5メートルに近づかないと識別できない場合、視力は0.5となりますが、いちいち距離を変えて測定するのも大変なので、視標のサイズを変えて一覧表にして測定します。

検査する静止視力は2種類あります。

●裸眼視力

●眼鏡・コンタクトをつけたまま測る矯正視力

これにより眼鏡による矯正視力の確認も必要となります。

眼鏡の度数は、検査員が患者様の見え方を確認しながら行っていきます。これを当院では【眼鏡合わせ】と呼んでおります。

視力の検査はこれだけではありません。

角膜の状態や屈折値の確認(オートレフ検査)も必要となってきます。

このオートレフ検査では、

・その人の目が遠視か近視なのか、また、その場合の程度はどのくらいなのか?

・屈折力はどれくらいで、角膜の形や曲率はどのようになっているのか?

などのことを調べております。この検査の詳細は、またお話しいたします。

★見えにくくなったら まずは眼科へお越し下さい★

須恵中央眼科では地域の【よろず相談所】としての役割を担っております。

視力検査の結果を元に、目の状態を説明することは【医療行為】であり、医師のみ許されたものです。たとえば、視力の低下がサインとなる【白内障】【緑内障】【飛蚊症】など、他の疾病が判明することも十分考えられます。

眼鏡屋さんやコンタクトショップでの簡易検査だけでは、見抜けないものがたくさんあるのです。

当院では、患者様の目の状態をきちんと把握して、その後の矯正方法や、治療方法をお伝えすることが一番大事と考えております。

見え方のご相談がある方は、いつでもお気軽にお越し下さい。

見え方いろいろ…老眼・老視とは??

☆★☆★眼科検診でよく耳にする言葉 -その2- ☆★☆★

前回は眼科検査でよくきかれる【近視】【乱視】【遠視】についてのご説明をしましたが、今回はこれらと全く違う【老眼】【老視】についてのお話です。

●老眼・老視とはなんでしょう?

老視(ろうし)は老眼(ろうがん)とも呼ばれておりますが、正式名称は【老視】です。

人間の目は加齢により、目の中のレンズ(=水晶体)の弾性が失われていきます。

弾性が失われてくるとレンズ自体の調整力が弱まり、近くのものに焦点を合わせることができなくなってきます。

この状態を老視といいます。

老視には個人差がありますが、だいたい40代から60代初めに自覚されることが多いようです。

実際、人間の目というものは、20歳前後より調整力の減少がすこしずつはじまるものなのです。

しかし、初めはその自覚はありません。年齢を重ねてゆくと、調整力の低下を自覚するようになってきます。

その代表的なものには、字を読む時の距離=30cm前後が見えにくくなってくるというものがあります。

●老視の仕組み

光が角膜から入り水晶体を通過し、屈折した後に網膜上で焦点を結ぶと、物はきれいに見えます。また、見たい物の距離に応じて水晶体は厚みを変えることができます。

水晶体に繋がる【チン小帯】という部分を緊張させたり緩めたりすることで、屈折力を変化させてピントの調整を行っているのです。

♦チン小帯は水晶体とつながる細い繊維質上の物です。

♦物を見る通常の仕組みです

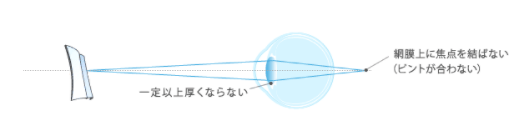

♦老視の状態

水晶体は若いころには十分に弾力性をもっており、変形がしやすいのですが、加齢とともに硬くなります。よくある自覚症状として言われているのは、新聞の文字や、商品のパッケージが読みづらくなる…などです。

これは近くにピントを合わせるために水晶体を厚くしようとしても、一定以上に水晶体が厚くならなくなってしまい、「近くを見る時にピントが合わない状態」となってしまうことが原因です。この現象は、近視の人にも、遠視の人にも、すべての人に起こります。

●老視の治療

近用眼鏡(老眼鏡)を使用します。老眼鏡にはたくさんの種類があり、目的に応じてご選択ができます。

(1)近用専用の眼鏡

(2)眼鏡レンズの上方は遠くを見るための、下方は近くを見るための二重焦点レンズ

(3)遠方と近方の境界が目立たないよう、段階的に変化していく多重累進焦点レンズ

また、最近は老視用のコンタクトレンズも販売されており、矯正方法の選択肢が増えました。

須恵中央眼科では近用眼鏡(いわゆる老眼鏡)・遠近両方の眼鏡・遠近両用コンタクト等の処方を行っております。きちんとした検査で調節力の状態を把握してから、最適のものを処方しております。

手元が【目に力を入れ、見ようとしてもよく見えない…】などの症状を感じましたら、是非お気軽にご相談下さい。

*眼鏡の度数合わせには時間をかけて丁寧に行うため、予約制にしております。

現在は老視に対する遠近両方のコンタクトレンズもだいぶ改良されてきております。

当院では、ほとんどのメーカーの遠近両方コンタクトレンズの処方が可能です。

また、強い乱視をお持ちの方や、円錐角膜の方に対する特殊コンタクトレンズの処方実績も豊富です。

他で処方されたコンタクトレンズが合わずに装用をあきらめた方も、是非お気軽にご相談下さい。最適なレンズのご提案ができると思います★

(検査によっては不適合な場合がございますが、予めご了承下さい)

*上記内容・図に関しては日本眼科学会 目の病気からの情報を参照・抜枠・加筆しております

見え方いろいろ…視力の屈折異常って何だろう?

☆★眼科検診でよく耳にする言葉 -その1-☆★

皆さんは視力検査をされたことあると思います。その中で…

・正視

・近視

・遠視

・乱視

このような言葉を聞いたことはありませんか?

いったいこの言葉はどういう事を指すのでしょうか??

この言葉はそれぞれ視力の屈折異常(非正視)の分類用語となります。

違いを理解することはメガネやコンタクトレンズを装用する上でとても重要なことですから、是非覚えてみて下さい。

(以下は【老眼・老視】とは全く別物です。【老眼・老視】については別に掲載します。)

●初めは基本的な【正視】について

目の中にあるレンズ(水晶体)の周辺にある筋肉は、水晶体の屈折力を状況に応じ変化させる役割(調節)を担っています。特に近くを見ようとするときは、屈折力が大きくなるように水晶体の厚みを増加させています。目はこのような調節を自動で行っています。

上に書いたような調節を全く行わない状態で、光(平行光線)が神経の膜である網膜にぴったり焦点を結べるような目を正視眼と呼びます。

*正視眼では何もしない状態で像が網膜にピタッと結像する状態をさします。しかし上の図のように正しく焦点を結ぶことができない眼を屈折異常、非正視と呼んでいます。

これには近視・遠視・乱視の3種類があります。

●近視

調整をしない条件で、光(平行光線)が網膜より前に焦点を結んでしまう状態です。

遠くを見たときは盲点が焦点に合わずにぼんやりしていますが、近くにあるものに対しては焦点を合わせてみることができます。

角膜や水晶体の屈折力が強すぎるために起こる近視と、眼球の長さが伸びてしまうために起こる近視とがあります。

*近視の屈折異常では遠くの物がぼやけてしまいますが、近くのものに関しては見えます。

●遠視

調整をしていない状態で光(平行光線)が網膜より後ろで焦点を結んでしまう状態です。

遠くも近くもはっきりと見ることができません。

角膜や水晶体の屈折力が弱いために起こる遠視と、眼球の長さが短いために起こる遠視とがあります。

小さいお子さんの遠視では、調整を最大限に働かせて焦点を網膜に近づけようとすることを無意識のうちに行っている場合があります。

*遠視の屈折異常では遠くも、近くもぼやけてしまいます。

●偽近視

俗に「仮性近視」と呼ばれるものです、何らかの原因で調節が過度に働いたままの状態になってしまっているものです。正視、遠視、近視のいずれでも起こり得ます。正視の人では近視に、近視の人ではより近視が強く、遠視の人では遠視が軽くなったようになりますが、いずれも見かけ上のものです。調整を一時的に麻痺させることのできる目薬を使い検査をすると、特徴的な屈折の変動が確認でき、診断することが可能です。

*副交感神経のはたらきを麻痺(まひ)させて、瞳孔(どうこう)を広げる(散瞳)薬です。血管収縮剤を加えて、効果を高めた薬もあります。前眼部の炎症、低眼圧、仮性近視などの治療の他、眼底検査や目の手術の前処置に使用されます。

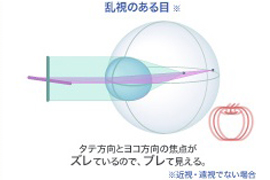

●乱視

乱視の原因は主に角膜と水晶体の歪みによるものです。理論上、眼球が均一な球体なら、乱視は生じないことになりますが、人間の目は大なり小なり歪みがあるのが普通です。歪みがあると、角膜や水晶体を通過して入ってくる光の方向が均一ではなくなります。多くの乱視は、近視や遠視と同様に補正レンズで矯正することが可能ですが、角膜の病気などが原因で起こった乱視は矯正することが困難になることもあります。

*角膜や水晶体の形のゆがみは個人で様々のため、検査を細かくしてどのような形かを解明する必要があります。

*正視の見え方 *乱視の見え方の一例

須恵中央眼科には糟屋郡の須恵町だけではなく、志免町、篠栗町、宇美町などからもたくさんの患者様がご来院されます。まず行う検査がこの視力検査になります。

患者様の目にどのような屈折異常があるのかは一番最初に知るべき重要な情報です。

特殊な屈折異常に対しては、特殊コンタクトレンズや特注の眼鏡も処方できる体制を整えてますので、ご安心してご来院下さい。

*上記内容・図に関しては日本眼科学会 目の病気(近視・遠視・乱視)参照・抜枠しております。

見え方いろいろ…光を感じる仕組みとは?

☆★光を感じる仕組みを考えてみましょう☆★

8月になると夏本番です。各地で納涼花火大会が盛大に行われていることと思います。

須恵中央眼科は福岡県糟屋郡須恵町にある眼科ですが、福岡の夏の風物詩となっている大きな花火大会は、福岡市内で毎年8月1日に行われる大濠花火大会です。

(正式名称:西日本大濠花火大会、今年で50回目です)

昨日、久々に観覧会場から鑑賞させていただきました。

ところで、目の届いた光はどのような仕組みで【見えると実感している】のかをご存知ですか?

簡単に言うと、

(1)光が角膜(コンタクトを乗せるところ)から目の中に入ります。

(2)瞳(カメラの絞りの役目)が大きくなったり小さくなったりして光の量を調整します。

(3)水晶体/硝子体を通り、目の奥の網膜というところで感じた光は【視神経】を通して脳へ届き、【映像】として見えたと実感するのです。

カメラに例えると、フィルムの役割を果たしている部分が【網膜】になります。

網膜には色を感じる神経(稈体=かんたい)と、明るさを感じる神経(錐体=すいたい)があり、光はこの二つの神経で一度分解され、視神経を通して脳へ送られるのです。

そして再び脳で合成され、【映像】となって見えたと感じているのです。

たった直径24mm、重さ7gの目から、私たちは生活の80%程の情報を得ているといわれています。

きちんと見えるということは、生活の質(Quality of Life)を維持するために重要な器官といえます。

この目という大事な感覚器を守るため、当院では網膜異常がないか(眼底検査や網膜の断層写真による診断)、神経が痛んでないか(視野検査)を行なって、皆様の目の健康を管理してまいります。

見え方が気になる方は、ぜひご来院下さい。